2024年9月の奥能登豪雨による珠洲市沖の海底環境の変化

2024年1月24日(金)に,能登半島珠洲市沖合における奥能登豪雨による海底環境の変化についてのプレスリリースを出しました.本記事では,このプレスリリース内容の解説をします.

プレスリリースとメディア情報

プレスリリース

メディア情報

NHKニュース(石川) ※動画は一週間くらいで消えると思います.

能登半島地震の発生以降,珠洲市や能登町の沿岸から沖における海底モニタリング

能登半島珠洲市の沿岸は主に砂です.

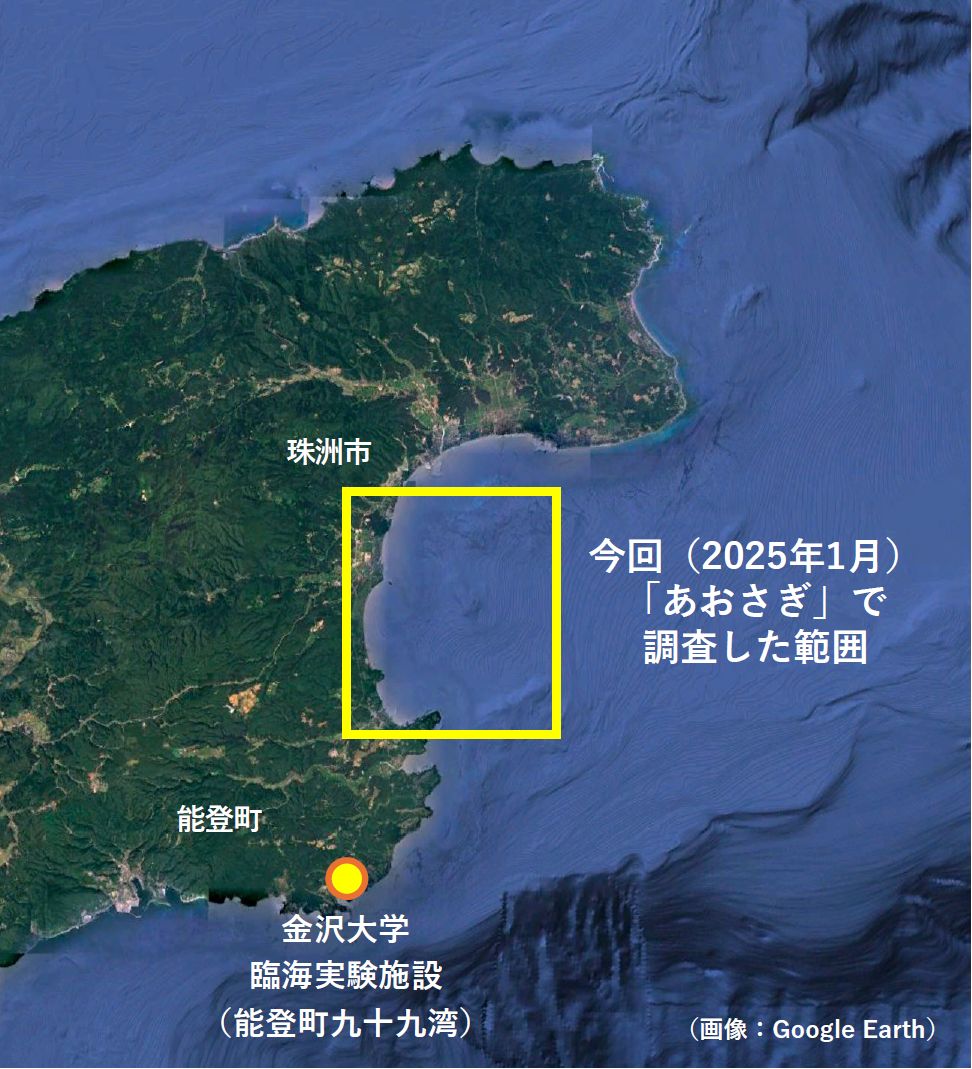

令和6年能登半島地震の発生から3週間後の2024年1月22日から,幾度にもわたって,津波被害の大きかった珠洲市から能登町の沿岸ー沖合における海底環境・海洋生態系の調査を継続的に行ってきました.

昨年は,発災以降,2024年1月,2月,7月,8月,9月の計5回にわたり,珠洲市.能登町沖の調査を継続的に実施してきました.

調査の様子(動画)

金沢大学の海洋調査実習船「あおさぎ」です.

この研究船を用いて,様々な海洋調査を実施しています.海底堆積物を採取する様子をご覧ください.

奥能登豪雨以降,はじめての調査を実施(2025年1月13日ー15日)

2024年9月の調査のあと,2024年9月下旬の奥能登豪雨がありました.この豪雨による影響が海底にあることが想定されましたが,観測機器都合や資金・マンパワー不足もあって調査ができておりませんでした.

しかし,能登半島地震から1年を経過したタイミングで2025年1月13日ー15日に珠洲市・能登町沖での発災から数えて6回目の調査を実施することができました.

奥能登豪雨による洪水などの影響で海底一面が泥に

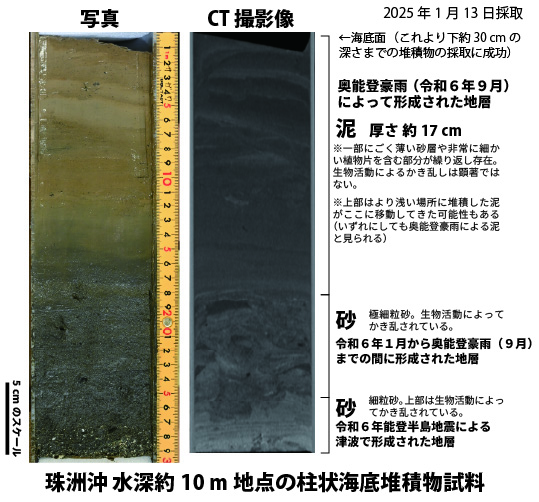

2025年1月の調査の結果,珠洲市沖の水深約5mから30m(岸からの水平距離では約300mから3kmまでの広い範囲)において,厚さ数cm以上の泥が海底を覆っていることが明らかになりました.

観測地点の一つ(水深10m,地点番号SZ-3)では,泥層の厚さが約17cmでした.珠洲市沖は遠浅で,広く砂が分布しているのが通常ですが,現在は泥が覆っている状態になっています.

この泥は,2024年1月から8月にはほとんどありませんでした(2024年1月の時点では,地震動による陸域での地すべりと降雨により,泥が海洋にも流出して場所によっては約1cm程度の泥の堆積がありましたが,8月までの間にそれらの泥は水深数十mよりも深い場所に移動していました.

つまり,今回(2025年1月)認められた分厚い泥は,昨年9月以降に,津波堆積物の上に堆積したものです.そのタイミングが堆積物の様相から,これら泥は,2024年9月下旬にあった奥能登豪雨による影響と判断しました.

泥の分布範囲

今回の調査では,特に鵜飼川河口沖で影響が大きく出ていました.このエリアにおいて,上述の通り,水深7m地点から水深約30m地点まで,海岸からの水平距離ではおよそ300mから3kmの広い範囲にておいて泥が広がっています.

これらの泥は,通常の波浪などの影響で徐々に沖合に移動し,再び砂地の海底が広がることが期待されますが,豪雨から半年近く経過してもまだこれほど厚い泥が堆積していることから,沖合への泥の移動には年スケールの時間がかかることが予想されます.

海底環境の変化,生態系への影響が懸念される

本来,珠洲市沿岸から沖合にかけては広い範囲で,海底は砂で構成されていました.実際に,泥の層の下には,砂層がありました.その海底が,これだけ分厚く,泥で覆われたことで海底環境は大きく変化し,生物や生態系にも影響が出ていると考えられます.

生物の解析には時間がかかります.これまでの調査では,まずは試料を得ることを優先して生物については未解析(生物試料はホルマリン固定や冷凍として保存している)です.今後,生物の解析を進め,地震や奥能登豪雨の影響を調べていきます.

今後の予定

我々海洋調査チームでは,できれば半年に1度程度の頻度で,今後も継続して珠洲市・能登町の沿岸から沖合におけての海底環境の調査を続けていきます.次回は2025年7月もしくは8月に調査を実施することを検討しております.